- HOME

- MOSTRA LAGRANDETRIESTE

- STORIA DELLA FOTOGRAFIA

- Nascita della fotografia

- La fotoscultura

- TRIESTE E LA FOTOGRAFIA

- Ferdinando Ramann

- Gli anni Cinquanta

- I primi studi fotografici - Indice

- Da Giuseppe Wulz in avanti

- Giuseppe Wulz

- Carlo Wulz

- Wanda Wulz

- Marion Wulz

- Fratelli Ortolani

- Alois Beer

- Wilhelm Weintraub

- I fotografi della Comunità ebraica

- Emilia Manenizza e Francesco Penco

- Sebastianutti e Benque

- Pietro Opiglia e le chiese triestine

- Istituzioni e collezioni

- La Fototeca: una lunga storia

- Bibliografia

- Pasquale Revoltella: i ritratti fotografici negli Album della famiglia Sartorio

- FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA

- FOTOGRAFIA E STORIA

- RITRATTI E STORIE

- VEDUTE DELLA CITTA'

- OTTOCENTO A TRIESTE

- NEWS E OPINIONI

- CHI SIAMO

- CONTATTI

Vere finzioni. Attenti alle immagini false

di Adriana Casertano

5 aprile 2024.

Nel Regno Unito domenica 10 marzo 2024 si celebra la “Festa della mamma” e la principessa Kate Middleton, per l’occasione, diffonde una bella immagine di se stessa con i suoi bambini, accompagnata da un messaggio di auguri da parte del marito. Foto ripresa da tutte le principali testate internazionali perché la curiosità del pubblico è grande: la principessa non si fa fotografare da mesi a causa del suo stato di salute.

Dopo qualche ora, diverse agenzie di stampa molto autorevoli rimuovono la foto dai propri archivi fotografici, quelli da cui attingono i giornali di tutto il mondo, dicendo che si trattava di un’immagine modificata e quindi non in linea con i loro standard di accuratezza giornalistica. Allarmati, chiedono chiarimenti urgenti. Il giorno seguente la principessa diffonde un comunicato in cui si scusa e spiega che, come molti altri, fa occasionalmente ritocchi alle sue foto. Tanto clamore e indignazione per l’immagine di un personaggio pubblico che non ha voluto condividere con un mondo voyeuristico i segni della malattia.

Giovedì 24 febbraio 2022. Il TG2 diffonde durante la cronaca della guerra in Ucraina il teaser trailer del videogioco “War Thunder” commentando le immagini come “la pioggia di missili” abbattutisi su Kiev.

Scoperto l’inganno, la RAI ritiene non sia il caso di scusarsi perché, dice, non si è trattato di un errore. Pare che questo tipo di pratica – proporre immagini false – sia ricorrente, usato anche da altri media e in altri momenti. La TV di stato considera che le bugie ai danni dei telespettatori, oltretutto paganti, non siano eticamente scorrette.

Tornando nel campo della veridicità fotografica – e non dell’etica dell’informazione – è sconfortante notare che l’attenzione che le agenzie di stampa hanno applicato all’immagine della principessa britannica, non è usata nei confronti delle tante foto dal forte impatto emotivo che riguardano eventi terribili. Immagini che spesso sono false: o manipolate, o prodotte dall’intelligenza artificiale, o tratte da film e videogiochi, o riferite ad altre situazioni ed epoche.

Nel loro saggio del 2015, Phishing for Phools (ed. italiana: Ci prendono per fessi. L’economia della manipolazione e dell’inganno, Mondadori, Milano, 2016), i premi Nobel per l’economia George Akerlof e Robert Schiller estendono il phishing – un fenomeno vecchio quanto il mondo, cioè la truffa, ma in campo informatico – a tutti gli ambiti della vita. Non è un fenomeno occasionale, precisano, ma qualcosa di onnipresente e inevitabile: più inganno che frode, il loro phishing riesce a sfruttare le debolezze informative e psicologiche del “phool”, il fesso, il pollo, per, nel peggiore dei casi, farlo cadere nella truffa, e nel migliore, annullarne il senso critico e così condizionarne le decisioni. Come? Col sapiente uso di concetti, fatti e soprattutto storie che suscitino emozioni. E, tra le storie, un posto di primo piano è occupato dalle immagini. D’altronde non si usa dire che un’immagine vale più di mille parole?

Il raggiro è reso possibile grazie alla straordinaria qualità realistica raggiunta dalle immagini prodotte dall’intelligenza artificiale e dai videogiochi, e ha trovato una complice nella reputazione di affidabilità di cui gode la fotografia. Malgrado che, fin dal suo apparire, gli stessi fotografi abbiano messo in guardia sulla sua presunta veridicità, riassunta in forma tranchant da Joan Fontcuberta: “La fotografia è una finzione che si presenta come veritiera. A dispetto di ciò che ci hanno inculcato, a dispetto di ciò che siamo soliti pensare la fotografia mente sempre, mentre per istinto, perché la sua natura non le permette di fare altro” (Il bacio di Giuda. Fotografia e verità, Mimesis, Milano-Udine, 2022, p. 23).

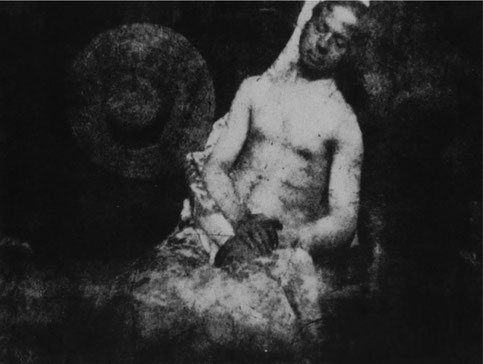

Nella Morgue di Parigi, domenica 18 ottobre 1840, viene fotografato il corpo di un suicida, annegato nella Senna, probabilmente per dichiararne pubblicamente la morte. È urgente la sepoltura: il cadavere ha iniziato a decomporsi, come si può vedere dal volto e dalle mani già scuri, e dall’odore. Ha lasciato un biglietto firmato in cui spiega i motivi del suicidio. Si chiamava Hippolyte Bayard. È la prima, famosissima, fotografia fake della storia: Le noyé, l’autoritratto da annegato di Bayard, che si ritrae come una via di mezzo tra il Cristo deposto e il Marat di David, e che ci offre la “aurorale messa in essere della potenzialità della fotografia di dichiarare il falso” (Federica Muzzarelli, L’invenzione del fotografico. Storia e idee della fotografia dell’Ottocento, Einaudi, Torino, 2014, p. 45).

Per chi è interessato alla fotografia, ma la cosa dovrebbe riguardare tutti, la questione appare cogente. Ci viene in soccorso Michele Smargiassi col suo manuale di autodifesa (Un’autentica bugia. La fotografia, il vero, il falso, Contrasto, Roma, 2009), dove invita a non essere ingenui (il “phool” di cui sopra), a finirla con la fiducia incondizionata nel “vero fotografico”, mai esistito, ad alzare il livello di lettura delle immagini, entrando “nel sistema-fotografia da tutti gli ingressi possibili (tecnico, antropologico, iconologico) per smontarne la costruzione”, e ad adottare nella fotografia documentaria il “principio del testimone oculare” proposto da Ernst Gombrich (L’immagine e l’occhio. Altri studi sulla psicologia della rappresentazione pittorica, Einaudi, Torino, 1985), regola secondo la quale l’immagine non deve includere nulla che un testimone oculare non potrebbe aver visto in un dato momento da un certo punto di vista.